不妊に対する鍼灸

WHO(世界保健機構)では、【不妊】を生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているのもかかわらず、妊娠の成立をみない場合と定義しています。その一定期間については1年というのが一般的です。

【不妊】という言葉の影響で身体や心を縛られていませんか?

最近では西洋医学と鍼灸施術の併用により、体外受精の妊娠率が高まることが分かってきています。

妊娠はよい卵子と精子があれば妊娠できるというわけではなく、着床することができないために、妊娠できないケースは少なくありません。その理由として、母体の準備ができていないことが挙げられます。その弱点を補うことができるのが、「東洋医学的な考えで身体作り」という観点から施術を行うのが不妊鍼灸です。

「妊鍼」 施術と不妊

近年、東洋医学的な考えで身体作りを行い、母体 が健康であればより妊娠率が高まることが認知さ れるようになってきています。 また、西洋医学的にもエビデンスが示されつつあ り、高度生殖医療における胚移植前後に鍼灸の施 術を受けると着床率が向上するデータも出てきて います。

鍼灸施術により骨盤内の臓器(子宮や卵巣など)を温めることで卵子の成長を促し、質の良い卵子を育てたり、子宮内膜を厚くして着床しやすい状態にするなどの効果が期待できます。質の良い卵子が育つことにより自然妊娠はもちろんのこと、今まで採卵しても卵が取れなっか場合や胚盤胞にまで育たなかった方が多く採卵できたり、胚盤胞まで育ったりします。その結果、妊娠率が高まります。

step1 骨盤内の血液循環を促進

↓

step2 子宮・卵巣内の環境改善

↓

step3 卵の質を向上

↓

step4 着床率を上げる

また不妊鍼灸を希望される方の多くに、脾・腎の弱り(東洋医学の臓腑)が多く見られます。

脾は主に食べ物を消化・吸収し、気血を全身に運びます。腎は成長・発育・生殖器に関わります。この脾腎が弱ると基礎体温が二相にならない、卵の育ちが悪く、排卵がスムーズに行えない、受精してもうまく着床しない等が見られます。このことから脾・腎の改善を行うことが非常に大事なポイントとなります。

不妊鍼灸を始めると、手足の冷えや生理痛、肩こり、頭痛なども改善されます。これは鍼灸施術が自律神経の高ぶりを緩めて、副交感神経を優位にし、気血の流れをスムーズにしたことによるものです。

周期療法

当院での不妊鍼灸は、先ず《自律神経のバランスを整える》ことを重視しています。排卵・射精・排卵・着床などの妊娠に必要なスッテプは、副交感神経に支配されているためです。 特に当院では、西洋医学の月経周期メカニズと東洋医学の考え方を合わせた【周期療法】をもとにして鍼灸施術をおこなっております。

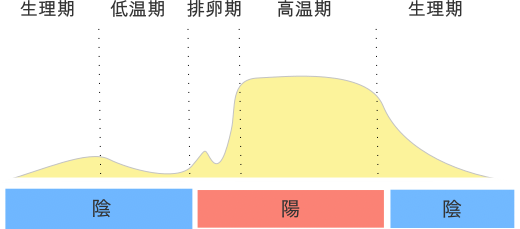

【周期療法】とは東洋医学の陰陽理論を基礎体温表に当てはめたものです。

生理期から低温期までを陰の時期、排卵期から高温期までを陽の時期と考えています。陰を寒い、陽を熱いと考えると分かりやすいと思います。

以上のように生理周期を4つの時期に分けて、その時期に応じた施術、また患者さん個々の体質に合わせた施術も同時に行うことにより妊娠に導いていきます。今までの臨床経験から、西洋医学との併用で妊娠された方を何人も診てきました。 その経験から基礎体温が二相性になっていない方が多く見られます。二相性になるためには、最低でも三ヶ月の通院が必要と考えております。また、原子卵胞が150日ほどかけて大きくなることを考えても三ヶ月から半年程度の通院をおすすめします。

お困りの方がおりましたら、お気軽に相談して下さい。当院では30代の方が多く来院されています。

症例・考え方も参考にしてみて下さい。