朝晩、随分とひんやりと涼しくなり秋の気配を感じるようになってきました。

最近、問診中に「トイレが近い」「昼間、度々トイレに行く」などの訴えを聞くことが多いです。そこで今回は「頻尿」について書いていきます。

頻尿とは何?

一般的に頻尿は、一日の排尿回数が8回以上の場合を頻尿と言います。一概に一日の排尿回数だけでは決められず、8回以下の排尿回数でもご自身で排尿回数が多いと感じる場合は頻尿と言えます。また、40歳以上では夜間に1回以上の排尿のために起きる夜間頻尿の症状があり、年齢を重ねると頻度が高くなります。

頻尿の原因

頻尿の原因は多くありますが、過活動膀胱、残尿(排尿した後にも膀胱内に尿が残る)、多尿(尿量が多い)と心因性に分けられます。

・過活動膀胱

排尿は膀胱の筋肉である“排尿筋”が収縮し、尿道が緩むことで排尿が起こりますが、脳からの指令によりはじめて排尿が行われます。尿意を感じても、しばらくは我慢できるのは脳がコントロールしている証左で、脳と膀胱、尿道を結ぶ神経に障害が起きたり、骨盤底筋(膀胱や腸、女性の場合には子宮を支える筋肉)が緩むと、過活動膀胱の症状が出てきます。具体的には膀胱に尿が十分に溜まっていないのにもかかわらず、膀胱が自分の意思とは関係なく勝手に収縮し、急に尿がしたくなって我慢ができず(尿意切迫感)、トイレに何回も行くようになります。

過活動膀胱は老化現象であることが多く、40歳以上の約12%、80歳以上になると30%ほどの人に発症する頻度の高い病気です。命に関わる病気ではないのですが、トイレに関する不安からQOL(生活の質)の低下につながります。

・残尿

膀胱内に残尿があると、尿を溜められる膀胱のスペースが減少するために、1回の排尿量が少なくなり、何度もトイレに行くようになります。前立腺肥大や神経因性膀胱といった病気でよくみられます。

・心因性

心因性の頻尿は、膀胱や尿道の病気も無く、また尿量にも問題が無いのにも関わらず、トイレのことが気になって何度もトイレに行ってしまう状態です。心因性によるものなので、夜に寝てしまうと排尿のことを気にすることは無いので、通常は夜間頻尿は無いことが多く、朝の起床時の排尿量は正常です。

東洋医学から見た頻尿

東洋医学では頻尿は主に、五臓六腑のうちの「腎」「膀胱」の機能失調によるものと考えます。

・腎の弱り

東洋医学でいう「腎」は、西洋医学の腎臓だけでなく、成長・発育、水分代謝、排尿、ホルモン調節など生命活動に必要な働きを担う重要な臓腑です。加齢、ストレス、体の冷えなどによって腎の機能が低下すると、頻尿が起こりやすくなると考えられます。

・気、血、水の乱れ

「水」は体内の血液以外の水分を指し、頻尿は「水」の代謝異常との関係が深いものと考えています。また「気」の不足により、尿を漏れ出さないようにする“固摂作用(こせつさよう)”が弱まり、頻尿につながります。

・身体の冷え

身体が冷えると膀胱の筋肉が縮みやすくなり、刺激になって尿意を感じやすくなります。また、冬場などは汗をかきにくいため、体内に余分な水分がたまりやすくなることも原因とされます。

・ストレス

ストレスによって「気」の流れが滞ったり、精神が不安定になったりすると、頻繁に尿意を感じる(心因性の頻尿)ことがあります。

臨床でよく見られタイプ

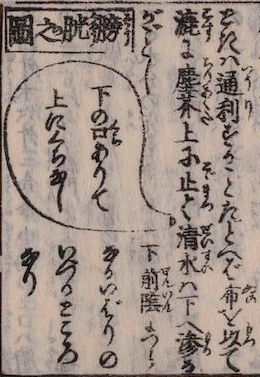

| 証のタイプ | 主な特徴 |

| 腎気虚 | 加齢、疲れやすい、腰痛、耳鳴り |

| 脾腎陽虚 | 冷え性、下痢気味、夜間尿多い |

| 肝鬱気滞 | ストレス時に尿が近い、残尿感 |

| 下焦湿熱 | 尿が濁る、灼熱感、膀胱炎後 |

頻尿に対する鍼灸施術は、比較的よく行われます。施術を行う前には、西洋医学での膀胱炎や過活動膀胱、前立腺肥大などの原因がないかを先ず確認する必要があります。

【ずっと続く身体の不調や悩み、そろそろ本気で整えてみませんか?】

お気軽にお問い合わせください。

Tel:0898-34-4363